室内の紫外線対策ってどうしてます?

これから春に向けて、紫外線が気になる季節ですね。日焼け止めや日傘など外出時の対策はイメージしやすいですが、実は室内でも窓から入り込む紫外線には要注意です。

私自身、日中はカーテンを開けて太陽の光を取り入れ、部屋を明るくすることが多いのですが、そのぶん窓付近の家具が紫外線で劣化するんじゃないかと気になっていました。

また、紫外線は肌の老化や眼のトラブルにも影響があるといわれていますよね。室内でも日焼け止めを塗る人もいるようですが、正直そこまでマメに塗るのは大変だし、ベタつきも気になる…。せめて部屋にいるときくらいは、塗らずに快適に過ごしたいと思っていたところ、窓ガラスに貼るタイプの「UVカットフィルム」を見つけたんです。(UVは、紫外線《ultraviolet》の略称)

市販のUVカットフィルムって本当に効果あるの?

ネット上には「市販のUVカットフィルムはあまり効果がない」という声も見かけるので、貼ってみたはいいけど無意味だったら嫌ですよね。実際のところどうなんだろう?という疑問が浮かんだので、「リンテック紫外線を99%カットする すっきりクリアフィルム」という製品を自宅の窓に貼り、試してみることにしました。

- 貼りやすさ

初心者でも貼れるのか、気泡はどうなのかなど、フィルムを窓に貼るときに気になる点をチェックしました。 - 光の透過性

窓から差し込む自然光はどれくらい変わるのか。部屋が暗くならないかも重要ですよね。 - UVカット効果

いちばん知りたいのは、本当に紫外線を防いでくれるかどうか。

実験や使用感の詳細は、この記事の中でレポートしています。果たして「すっきりクリアフィルム」は紫外線対策にどのくらい効果的だったのか? これからUVカットフィルムを検討している方、室内の日焼け対策を手軽にしたい方は、ぜひ読み進めてみてくださいね。

なぜこの紫外線カットフィルムを選んだか

市場にはさまざまなUVカットフィルムがありますが、その中で「リンテックすっきりクリアフィルム」を選んだ理由は次の4点です。

1. 高い紫外線カット率:この商品は、紫外線を99%カットするという非常に高いカット率を誇っています。これは、他の同様の製品と比較してもトップクラスの数値です。

2. クリアな視界:多くのUVカットフィルムは、紫外線を防ぐために若干の色づけや濃度があるものが多いですが、この商品はその名の通り「すっきりクリア」。透明度が高く、風景を楽しむことができます。

3. 価格の手頃さ:高性能ながらも、価格はリーズナブル。コストパフォーマンスが非常に高いと感じました。

4. 使用後はがせる弱粘着タイプ:わたしは賃貸マンション住みなので、引っ越しの際に、剝がすのが楽な方がいいと考えました。

UVカットフィルムの効果検証:視覚的な実験手順

今回の検証で使用したのは、以下の3点です。

- 紫外線硬化パテ(NO MIXという製品)

- UVカットフィルムの切れ端

- ビニールテープ

※紫外線硬化パテは、紫外線に反応して固まる性質を持ちます。プラモデルの接着や車の補修などに使用されるものです。

実験の手順

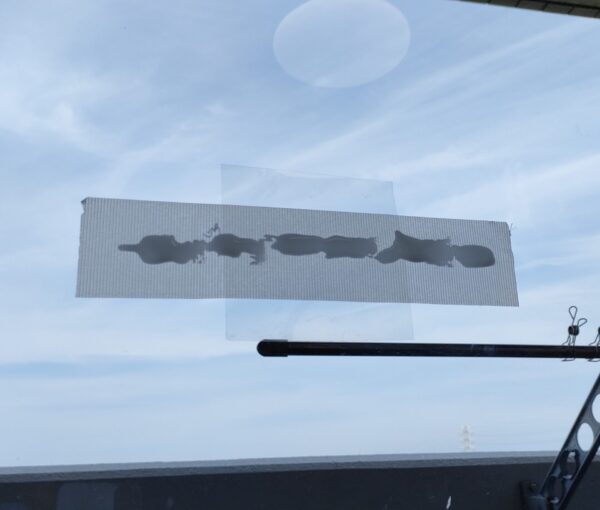

- UVカットフィルムの上にビニールテープを貼る

- ビニールテープに紫外線硬化パテを塗る

- 窓ガラスに貼りつけ、パテの固まり具合をチェック

紫外線をしっかりカットできるなら、UVカットフィルムの部分に塗ったパテは固まらない(または固まりにくい)はずです。紫外線硬化パテは10分程度で固まるとされますが、今回は念のため40分間貼りつけておきました。そして40分後・・・

実験結果

UVカットフィルムがない部分

クリーム状だったパテがカチカチに固まっていました。指や道具で触るとパキッと割れるほどの硬さです。これは紫外線がしっかりと窓ガラスとビニールテープを通過している証ですね。

一方、フィルムを貼った方はというと・・・

UVカットフィルムの部分

ヘラでのばしてみると、まだクリーム状のままで、まったく固まっていませんでした。

この結果から、紫外線硬化パテが固まるために必要な紫外線が、フィルムによってかなり遮断されていることがわかります。製品のパッケージ通り「紫外線を防ぐ効果は十分にある」と判断できるでしょう。

99%カットできているかまでは分かりませんが、少なくとも紫外線硬化パテが固まらない程度には紫外線をカットできていることが分かりました。

一部の紫外線(UV-A)が窓ガラスを透過するのは知っていましたが、パテが固まるという化学変化を目の当たりにして、改めて室内での紫外線対策は必要だと感じました。

フィルムを貼った後の見え方

「すっきりクリアフィルム」はかなり透明度が高いものの、厳密には特定の波長をカットしているため、貼る前と比べるとごくわずかに景色の色味が変わります。ブルーライトカット機能の付いた眼鏡をかけて外を見ているような感じ。おそらく、多くの方は「言われてみないと気づかない」レベルだと思います。

写真で比較しても違いはわかりにくいのですが、白いレースカーテン越しに見ると変化がはっきり表れました。下の2枚の写真は、上がフィルムなし、下がフィルムありの状態です。青い光がしっかりカットされていることが分かります。

UVカットフィルム無し

UVカットフィルム有り

部屋が暗くなるのではと心配していましたが、明るさはそのままで、外の光をしっかり取り込みつつ紫外線をカットしてくれるので、日中に部屋の明るさを維持したい方にもおすすめです。

UVカットフィルムの貼り方と注意点

UVカットフィルムは、室内に入り込む紫外線を手軽に減らせる便利なアイテムです。ただし

- 「サイズを測る」

- 「ガラスとの相性を確認する」

- 「気泡を抑えて貼る」

という3つのステップを押さえないと、仕上がりや耐久性に影響します。ここからは、実際に貼ってみた経験とメーカーの取扱説明書を参考に、順番にポイントを整理していきます。

1. フィルムを選ぶ前に窓のサイズを確認!

UVカットフィルムを選ぶ際、まず重要なのは窓のサイズをしっかり測ることです。購入前に必ず窓ガラスのサイズをミリ単位で測っておきましょう。

-

フィルムは大きめを選ぶのが安心

窓にぴったり合うフィルムが見つかれば理想的ですが、必ずしも自分の部屋の窓のサイズとピッタリのものが市販されているとは限りません。そのため、窓を覆えるサイズのフィルムを選び、必要に応じて複数枚購入するのがおすすめです。また、今回使用したリンテックのフィルムは公式サイトからオーダーカット注文も可能なようです。多少値段が上がりますが、ミリ単位でオーダーできるので、ちょうどいいサイズが見つからない場合や、カットが手間だと思う方はこちらがおすすめです。 -

サイズを測るときは慎重に

大きくサイズを間違えると貼り直しがきかず、再購入の手間が発生します。購入前に必ず、どの範囲に貼るのかを明確にし、そのサイズに合ったフィルムを選びましょう。

2.凹凸ガラスは要注意!

多くのUVカットフィルムは、表面がつるつるした透明ガラス(フロートガラス)に貼ることを前提に作られています。表面に凹凸がある型板ガラスやすりガラス、ワイヤー入りガラスなどに一般用フィルムを貼ると、接着面が密着せず早期にはがれたり、熱割れを引き起こすおそれがあります。購入前に、パッケージやメーカーサイトの「適応ガラス一覧」を必ず確認しましょう。

● よくあるガラスと対応フィルムの例

・透明(平滑)ガラス → ほぼ全製品が対応

・型板・すりガラス → 「凹凸ガラス用」または「多用途」表記のある製品を選ぶ

・ワイヤー入り/網入りガラス → 熱割れ対策品が必要。対応外の製品も多い

● 購入前チェックリスト

- 指でなぞり、貼る面が明らかにザラつくか確認

- 製品の「対応ガラス」欄を読み、該当素材が含まれているか確認

- 不明な場合はメーカーに型番とガラスの種類を伝えて問い合わせる

- 凹凸ガラス用フィルムは粘着力が強めのため、貼り直しが難しい点も考慮する

こうした確認を怠ると、貼り直しや再購入のコストが発生します。時間と費用をムダにしないためにも、まずはご自宅の窓ガラスの種類を把握し、それに合ったフィルムを選んでください。

3. 実際に貼るときの手順とコツ

フィルムを貼る作業は、気泡が入らないようにスマホの保護フィルムを貼るような感覚に近いですが、サイズが大きい分、難易度は上がります。いろいろと道具や水も使うので、それらを準備して、休みの日など時間に余裕がある時にやる方がいいと思います。

準備するもの

- 窓用のクリーナー(汚れやホコリをしっかり除去)

- 霧吹き(水を入れる)

- 中性洗剤(水に混ぜて施工液をつくる)

- ヘラやカード(フィルムを貼る際に空気を押し出すため)

- カッター(サイズ調整が必要な場合)

- カッターガイド(サイズ調整が必要な場合)

- 養生シート(水で濡らしたくないところを保護する)

中性洗剤は家にあるとして、意外と所持していない道具を揃えるのが大変です。使用する道具は、セットでも売っているので、道具を揃えるのが面倒な方はこちらがおすすめです。

貼り方の手順

-

窓をしっかり掃除する

ほこりや汚れが残っていると、フィルムの密着が悪くなり、気泡やシワの原因になります。貼る前に窓ガラスをしっかり拭いておきましょう。 -

霧吹きで窓を濡らす

フィルムの位置を微調整しやすくするために、窓全体に水をスプレーします。ここをしっかりやらないと、後でズレたときに修正が難しくなるので注意! -

フィルムをそっと置く

貼る位置を確認しながら、フィルムを窓にのせます。このとき、剥離シートを少しずつ剥がしながら貼ると、ズレにくくなります。 -

ヘラやカードで空気を押し出す

気泡が入らないように、中心から外側へ向かってヘラやカードを使って水と空気を押し出していきます。 -

余分な部分をカットする

窓枠からはみ出した部分があれば、カッターでカットして整えます。

3. うまく貼るためのコツと注意点

-

一人でやるより二人以上で作業するのがベスト!

窓のサイズにもよりますが、一人でやるとフィルムが歪んだり、ズレたりしやすいです。できれば誰かに手伝ってもらいながら貼るのが理想的。特に大きな窓の場合は二人作業をおすすめします。 -

気泡を完全にゼロにするのは意外と難しい

私自身、貼り終わった後に気泡が少し残ってしまいました。慎重に作業しても、細かい気泡が入りやすいので、どうしても気になる場合はプロにお願いするのもアリかもしれません。 -

YouTubeなどの動画を参考にすると分かりやすい

実際に作業をする前に、YouTubeなどで貼り方の動画を見ておくとイメージがつかみやすいです。というか、製品の説明書のみで上手く貼るのはかなり難しいと思います。初心者がいきなり完璧に貼るのは難しいので、事前にリサーチしておくのが◎。

こちらの動画が非常に分かりやすいです。

製品選びのポイント: 目的に合わせて選ぼう

UVカットフィルムと一口にいっても、紫外線対策だけに特化した透明タイプから、断熱・遮熱機能を兼ね備えたもの、飛散防止機能を備えたものまで、多彩なラインナップがあります。購入前に「何を重視するか」を整理しておくと、失敗が減りコストも抑えられます。

主なタイプと選び方の目安

紫外線カット専用

UVカット率99%のクリアフィルムは、室内の雰囲気を変えずに家具や床の色あせを防ぎたい場合に最適です。可視光の透過率が高いので採光性を損ないません。

断熱・遮熱タイプ

夏の熱気や冬の冷気も抑えたいなら、UVカット機能に加えて断熱・遮熱性能を備えたフィルムを選びます。室温変動を抑えられるため、冷暖房費の節約にもつながります。

飛散防止・防災タイプ

地震や台風対策も兼ねたいなら、飛散防止性能をうたう製品が安心です。割れてもガラス片が飛び散りにくく、小さなお子さんやペットがいる家庭にも向いています。

目隠し・デザインタイプ

視線を遮りたい場所には、半透明のすりガラスタイプや柄入りフィルムを選択。採光を確保しつつプライバシーを守れます。

まとめ

「すっきりクリアフィルム」は、紫外線を99%カットしながらも視界を確保するという、一見すると両立が難しそうな要件を満たしている製品でした。今回の実験を通じて、少なくとも紫外線硬化パテが固まらないほどのカット効果を確認できた点は大きいと感じます。

もちろん、実験では「99%カット」かどうかの正確な数値まではわかりませんが、日常生活で紫外線を気にするには十分な性能といえるでしょう。紫外線対策や家具・床の色あせ対策を検討している方には、十分選択肢に入れる価値があると考えます。数千円の費用で、効果の持続は約10年ほどと言われているので、コスパはかなり高いのではないでしょうか。

今後も、実際に使ってわかった製品のメリット・デメリットを分かりやすくお届けすることを目指していきますので、ご期待ください。もし気になる方がいれば、一度試してみてはいかがでしょうか。

室内でも油断できない紫外線対策に、「すっきりクリアフィルム」は心強い味方になりそうです。

コメント